来源:中国科学报

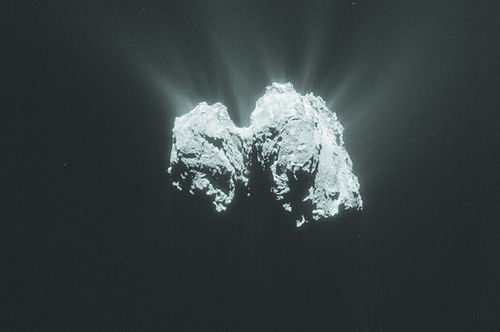

“罗塞塔”探测器于5月3日在距离彗星135公里的轨道上拍摄的画面。图片来源:ESA 一个意想不到的“罪魁祸首”正在分解彗星67P/Churyumov-Gerasimenko周围大气中的水分子和二氧化碳分子。 由环绕这颗彗星运行的“罗塞塔”探测器(Rosetta)获得的数据显示,上述过程就发生在距离彗星表面几百米的范围之内,它是由电子——而不是科学家之前预期的光子——所引发的。 领导这项研究工作的美国马里兰州巴尔的摩市约翰斯·霍普金斯大学天文学家Paul Feldman表示:“这真的太让人感到惊讶了。” 研究人员在6月2日的《天文学与天体物理学》杂志网络版上报告了这一发现。 彗星在接近太阳的过程中随着受热会释放出水与二氧化碳。这些气体夹杂着尘埃形成了彗星模糊的大气以及与众不同的尾巴。在这一过程中,来自太阳的紫外线将这些分子分裂为组成它们的原子。氢原子、氧原子和碳原子都能够在紫外波长下吸收与释放光子。 通过观测这一“泄露天机”的发光现象,美国国家航空航天局(NASA)的哈勃空间望远镜(Hubble)已经在其地球轨道上发现了这些元素,但它们仅仅是以很低的分辨率在很大的气体云团中被发现的,并且距离彗星表面达数千公里。 而如今正在环绕彗星67P/Churyumov-Gerasimenko的轨道上运行的欧洲空间局(ESA)的“罗塞塔”项目,则有机会利用NASA的爱丽丝紫外光谱仪(Alice UV Imaging Spectrograph)为天文学家获取近距离的观测结果。 在“罗塞塔”探测器环绕彗星67P/Churyumov-Gerasimenko运转的头4个月中,Feldman的研究团队发现,他们并没有观测到有任何原子是被紫外线“劈开”的,相反他们看到高能电子在接近彗星表面的地方形成了孤独的氧原子、氢原子和碳原子。 通过分析来自彗星67P/Churyumov-Gerasimenko的光线,爱丽丝紫外光谱仪利用这些受激原子的特征波长,以几十米的分辨率绘制了这颗彗星的构成图谱。原子光谱中光波长的相对强度让研究人员得以了解各种原子的比例。 在这种情况下,Feldman表示,他的研究团队推断,这些原子是由电子从它们的分子那里分裂而来的——而非之前以为的光子,并将它们置于一种能够被爱丽丝紫外光谱仪所观测到的激发态。 一些研究人员之前曾担心爱丽丝紫外光谱仪将很难观测到这些原子成分,这是因为它离彗星太近,导致气体不像哈勃空间望远镜看到的那样稠密。尽管事实被证明确实如此,但大量被电子劈开的原子无论如何都可以被观测到。 在NASA的MAVEN火星任务中负责类似设备的博尔德市科罗拉多大学天文学家Nick Schneider表示:“这真是一个完美的结果。”他说:“能够这么近距离地观测彗星真的很难得。” “罗塞塔”探测器于2004年3月发射升空,经过历时10年多、总长超过64亿公里的太空飞行,于2014年8月6日按计划成功进入距离彗星67P/Churyumov-Gerasimenko约100公里的轨道。11月,其“菲莱”着陆器(Philae)脱离“罗塞塔”并成功登陆目标彗星。 “罗塞塔”探测器是人类首个近距离环绕彗星飞行的航天器,将在一年多的时间里陪伴彗星67P/Churyumov-Gerasimenko接近太阳。科学家认为,彗星就如同时间胶囊,蕴藏着太阳系形成时期留下的原始物质;对彗星发散出的气体、尘埃以及彗星核结构和其他相关有机物质进行详细研究,将有助人类理解与太阳系形成、地球上水的来源乃至生命起源有关的奥秘。 |