来源:人民网-《中国科学报》

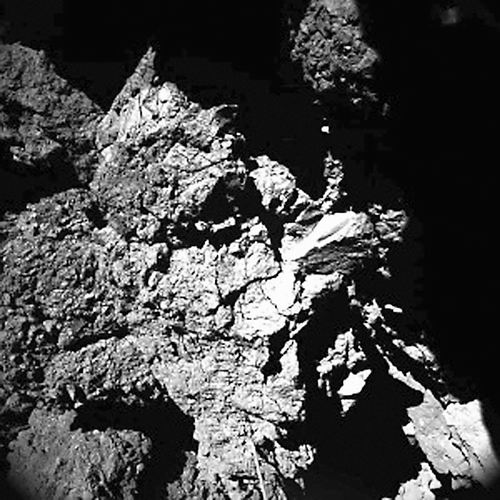

“菲莱”在彗星67P/Churyumov Gerasimenko上的着陆点——Abydos 图片来源:ESA 欧空局(ESA)的“菲莱”号(Philae)彗星着陆器在7月9日之后就再也没有与地球打过招呼,而科学家们或许永远也无法再次听到它的声音。 然而“菲莱”在去年11月冬眠之前的3天采集并发回地球的7份数据分析报告,却揭示了它所处的这颗彗星的更多令人困惑的信息,而后者正旋转着向太阳飞去。一些科学家表示,这些发现意味着彗星并非像研究人员推测的那样是一个来自太阳系黎明时期的一成不变的时间胶囊。 英国米尔顿凯恩斯开放大学物理化学家、着陆器托勒密仪器负责人Geraint Morgan表示:“似乎是我们知道得越多,我们知道得就越少。”他说:“彗星可能比我们想象的要复杂得多。” 根据7月30日发表在美国《科学》杂志上的相关论文,其中一个未解之谜是彗星67P/Churyumov Gerasimenko的表面要比科学家之前的预想硬得多。 当“菲莱”在11月12日于彗星表面着陆时,它竟然被弹了起来,在掠过一个陨石坑的边缘后,又再次被弹了起来,直至停止不动。 通过测量“菲莱”的腿部在撞击彗星表面时的压缩过程,及其尝试刺入彗星表面未果,科学家推断这颗彗星具有一个牢固而坚硬的外壳。 德国宇航中心(DLR)着陆器项目主管Stephan Ulamec认为,这一发现将有助于改变今后的着陆器设计。在此次任务之前,一些人担心着陆器会陷入几米厚的柔软尘埃中。他说:“将来会考虑一套新的机制,能够应付非常坚硬的材质。” 发表在这一期《科学》杂志上的初步分析结果还显示,“菲莱”收集到的彗星表面尘埃中共存在16种化合物。其中,除了乙醛、甲胺等在其他彗星上发现过的有机化合物外,还有4种有机化合物首次在彗星上发现,它们分别为乙酰胺、异氰酸甲酯、丙醛和丙酮。 许多科学家认为,糖、氨基酸、肽、核苷酸等复杂分子是生命形成的基石,而地球上的这些分子很可能来自彗星。“菲莱”携带的彗星取样与成分实验(COSAC)研究小组负责人、德国慕尼黑马普学会太阳系研究所的Fred Goesmann表示,彗星上是否存在这些“生命基石”眼下尚不清楚,但最新发现的多种化合物中,许多化合物可参与重要生化反应,生成可合成糖等“生命基石”的关键分子。 本次发现的16种化合物中有水、一氧化碳和甲烷,却不包括二氧化碳和氨。二氧化碳是彗星冰的主要成分之一,氨则是含氮化合物的原材料。Goesmann说,研究人员本以为彗星表面尘埃中肯定会存在这两种分子,却没有发现,原因可能是在“菲莱”着陆的地区,二氧化碳和氨早已蒸发。 “菲莱”在开展大约60小时科学实验后,因电量不足进入休眠。实验期间,“菲莱”携带的COSAC相关设备收集到了彗星表面的尘埃并传回相关数据。 “菲莱”2004年3月随母船“罗塞塔”升空,2014年11月12日成功登陆目标彗星67P/Churyumov Gerasimenko。由于着陆点处于阴影中,“菲莱”于11月15日因电力不足进入休眠。随着彗星接近太阳,受到光照逐渐增多的“菲莱”再次苏醒,并于2015年6月13日起多次向地球传回数据,但联系时有时无,并不规律。7月9日后,“菲莱”突然沉默,不再传回任何数据。 “菲莱”是首个在彗星上软着陆的人造探测器。登陆彗星67P/Churyumov Gerasimenko是ESA“罗塞塔”彗星探测项目的一部分。科学家希望借此进一步了解形成于太阳系诞生初期的彗星,探究太阳系和人类的起源。 |